Il video di cui vi ho parlato che illustra la conservazione del momento angolare

in un sistema isolato è al link:

http://www.pasco.com/resources/videos/Index.cfm

Buona visione

venerdì 28 maggio 2010

mercoledì 19 maggio 2010

Compiti III I giovedì 20 maggio 2010

1. Una donna è in piedi al centro di una piattaforma che ruota liberamente a 2 giri/s intorno ad un asse verticale passante per il centro. La donna tiene in mano due masse da 2 kg, vicino al corpo. Il momento di inerzia composito della donna, della piattaforma e delle masse è di 1,8 kg*m2. La donna allarga le braccia tenendo le masse distanti dal corpo. Facendo questo aumenta il momento di inerzia fino a 2,4 kg*m2. Qual è la velocità di rotazione finale della piattaforma? L'energia cinetica del sistema è variata? Perché?

2. Una mitragliatrice spara 100 colpi da 13,5 g al minuto ad una velocità di 650 m/s. Qual è la forza media di rinculo dell'arma in un raffica della durata di un minuto?

3. Un proiettile da 12,5 g con velocità 235 m/s attraversa una lastra di plastica spessa 3,4 cm e ne emerge con una velocità di 125 m/s. Calcola la forza media esercitata dal proiettile e il tempo di attraversamento.

2. Una mitragliatrice spara 100 colpi da 13,5 g al minuto ad una velocità di 650 m/s. Qual è la forza media di rinculo dell'arma in un raffica della durata di un minuto?

3. Un proiettile da 12,5 g con velocità 235 m/s attraversa una lastra di plastica spessa 3,4 cm e ne emerge con una velocità di 125 m/s. Calcola la forza media esercitata dal proiettile e il tempo di attraversamento.

lunedì 17 maggio 2010

Compiti III I martedì 18 maggio 2010

Cinematica di rotazione pp. 288/294

Prima legge appunti

Seconda legge della dinamica pp. 317/320

esempio del giroscopio pp.330/331 (non è esattamente la stessa situazione)

Momento angolare

definizione p. 332 (11.12)

conservazione pp. 335/339

Lavoro rotazionale pp. 339/340

Energia cinetica di rotazione pp. 296/299

Quesiti n. 15, 25 p. 345

Esercizi n. 36-37 p. 350

Prima legge appunti

Seconda legge della dinamica pp. 317/320

esempio del giroscopio pp.330/331 (non è esattamente la stessa situazione)

Momento angolare

definizione p. 332 (11.12)

conservazione pp. 335/339

Lavoro rotazionale pp. 339/340

Energia cinetica di rotazione pp. 296/299

Quesiti n. 15, 25 p. 345

Esercizi n. 36-37 p. 350

lunedì 10 maggio 2010

V D compiti matematica martedì 11 maggio 2010

Calcolo di aree.

Es. a piacere W116/W118 suddivisi nei tre casi individuati dal testo.

Es. di riepilogo W 120 n. 233 (sapendo che l'area di un ellisse è A=pi greco*a*b), 241, 245.

Ricordati che usiamo l'integrale definito solo quando non riusciamo ad utilizzare gli altri metodi (segmento parabolico, segmento e settore circolare, ecc.); esercitati risolvendo il problema n. 2 lettera a) della sessione ordinaria corsi tradizionali o di ordinamento 2007/2008, pagina G2 del libro (non sei in grado qui per ora di usare l'integrale).

Altri problemi.

Problema n. 2 (eccetto punto 4)), sessione ordinaria corsi tradizionali o di ordinamento 2008/2009, pagina H1/H2 del libro.

N. 219 V 194.

N. 27 V 115.

Es. a piacere W116/W118 suddivisi nei tre casi individuati dal testo.

Es. di riepilogo W 120 n. 233 (sapendo che l'area di un ellisse è A=pi greco*a*b), 241, 245.

Ricordati che usiamo l'integrale definito solo quando non riusciamo ad utilizzare gli altri metodi (segmento parabolico, segmento e settore circolare, ecc.); esercitati risolvendo il problema n. 2 lettera a) della sessione ordinaria corsi tradizionali o di ordinamento 2007/2008, pagina G2 del libro (non sei in grado qui per ora di usare l'integrale).

Altri problemi.

Problema n. 2 (eccetto punto 4)), sessione ordinaria corsi tradizionali o di ordinamento 2008/2009, pagina H1/H2 del libro.

N. 219 V 194.

N. 27 V 115.

venerdì 7 maggio 2010

V D compiti di fisica mercoledì 12 maggio 2010

Studiare utilizzando le indicazioni, i brani e le slide pubblicate sul blog oltre ai propri appunti (non c'è tutto sul blog!)

Studiare sul vol. 2 la parte nuova da pag. 407 a pag. 413.

Esercizi n. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24 pag. 425 e ss.

Studiare sul vol. 2 la parte nuova da pag. 407 a pag. 413.

Esercizi n. 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 24 pag. 425 e ss.

Brani su relatività, spazio e tempo

“Rinserratevi con qualche amico nella maggior stanza che sia sotto coverta di alcun grande navilio e quivi fate d’aver mosche, farfalle e simili animaletti volanti; siavi anco un gran vaso d’acqua, e dentrovi de’ pescetti; sospendasi anco in alto qualche secchiello, che a goccia a goccia vadia versando dell’acqua in un altro vaso di angusta bocca, che sia posto a basso; e stando ferma la nave osservate diligentemente come quelli animaletti volanti con pari velocità vanno verso tutte le parti della stanza; i pesci si vedranno andar notando indifferentemente per tutti i versi; le stille cadenti entreranno tutte nel vaso sottoposto…Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, benché niun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo non debbano succedere così, fate muover la nave con quanta si voglia velocità, che (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno di quelli potrete comprender se la nave cammina oppure sta ferma [… ]. E di tutta questa corrispondenza di effetti ne è la cagione l’essere il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa ed all’aria ancora, che perciò io dissi che si stesse sotto coverta”.

Galileo Galilei, Dialogo sui massimi sistemi

“Se la luce doveva essere interpretata come un movimento ondulatorio in un corpo elastico (etere), quest’ultimo doveva essere un mezzo che permeava ogni cosa, fondamentalmente simile a un corpo solido per la trasversalità delle onde luminose e tuttavia incompressibile, cosicché non potessero esistere onde longitudinali. Questo etere doveva condurre un’esistenza da fantasma accanto al resto della materia, poiché sembrava non offrire alcuna resistenza al moto dei corpi «ponderabili»”. (…)

“Tutti i tentativi di fare dell’etere una realtà sono falliti. Esso non ha rivelato né la propria struttura meccanica, né il moto assoluto. Nulla è rimasto di tutte le proprietà dell’etere, eccetto quella per la quale esso venne inventato, ovvero la facoltà di trasmettere le onde elettromagnetiche. E poiché i nostri tentativi per scoprirne le proprietà non hanno fatto che creare difficoltà e contraddizioni, sembra giunto il momento di dimenticare l’etere e di non pronunciarne più il nome. Diremo dunque che il nostro spazio possiede la facoltà fisica di trasmettere talune onde, e cesseremo di usare una parola ormai inutile”.

Albert Einstein, L’evoluzione della fisica

“Da un’analisi dei concetti di fisici di tempo e spazio, risultò evidente che nella realtà non esiste la minima incompatibilità fra il principio di relatività e la legge di propagazione della luce, e che attenendosi strettamente e sistematicamente a entrambe queste leggi si poteva pervenire a una teoria logicamente ineccepibile”.

Albert Einstein, Relatività: esposizione divulgativa

“Non definisco tempo, spazio luogo e moto, in quanto notissimi a tutti. […] Lo spazio assoluto, per sua natura privo di relazione con qualcosa di esterno rimane sempre simile a se stesso e immobile […]. Il tempo assoluto, vero e matematico in sé e per sua natura fluisce uniformemente”.

Isaac Newton, Philosophiae naturalis principia matemathica

Galileo Galilei, Dialogo sui massimi sistemi

“Se la luce doveva essere interpretata come un movimento ondulatorio in un corpo elastico (etere), quest’ultimo doveva essere un mezzo che permeava ogni cosa, fondamentalmente simile a un corpo solido per la trasversalità delle onde luminose e tuttavia incompressibile, cosicché non potessero esistere onde longitudinali. Questo etere doveva condurre un’esistenza da fantasma accanto al resto della materia, poiché sembrava non offrire alcuna resistenza al moto dei corpi «ponderabili»”. (…)

“Tutti i tentativi di fare dell’etere una realtà sono falliti. Esso non ha rivelato né la propria struttura meccanica, né il moto assoluto. Nulla è rimasto di tutte le proprietà dell’etere, eccetto quella per la quale esso venne inventato, ovvero la facoltà di trasmettere le onde elettromagnetiche. E poiché i nostri tentativi per scoprirne le proprietà non hanno fatto che creare difficoltà e contraddizioni, sembra giunto il momento di dimenticare l’etere e di non pronunciarne più il nome. Diremo dunque che il nostro spazio possiede la facoltà fisica di trasmettere talune onde, e cesseremo di usare una parola ormai inutile”.

Albert Einstein, L’evoluzione della fisica

“Da un’analisi dei concetti di fisici di tempo e spazio, risultò evidente che nella realtà non esiste la minima incompatibilità fra il principio di relatività e la legge di propagazione della luce, e che attenendosi strettamente e sistematicamente a entrambe queste leggi si poteva pervenire a una teoria logicamente ineccepibile”.

Albert Einstein, Relatività: esposizione divulgativa

“Non definisco tempo, spazio luogo e moto, in quanto notissimi a tutti. […] Lo spazio assoluto, per sua natura privo di relazione con qualcosa di esterno rimane sempre simile a se stesso e immobile […]. Il tempo assoluto, vero e matematico in sé e per sua natura fluisce uniformemente”.

Isaac Newton, Philosophiae naturalis principia matemathica

V D Indicazioni sullo studio della relatività

Seguiamo il più possibile il percorso del libro di testo (vol.2 da pag. 399 in poi) riducendo all'osso quanto in più vi ho detto io, quindi dove non precisato altrimenti si intende di seguire il libro:

1. le equazioni di Maxwell prevedono che la velocità della luce sia la stessa in tutti i sistemi di riferimento;

2. ciò contrasta con la legge di composizione delle velocità (il libro la chiama impropriamente 'trasformazioni di Galileo', la trovate sul vol. 1 pag. 265);

3. l'affermazione 1. è confermata sperimentalmente dall'esperimento di Michelson e Morley (per l'esperimento vedi appunti);

4. il principio di relatività di Galileo non si applica alle leggi dell'elettromagnetismo (vedi appunti, esempio di una carica in moto con velocità parallela a una corrente; il principio di relatività si enuncia come a pag. 263 vol. 1, oppure come "Non è possibile, dall'interno di un sistema di riferimento inerziale, stabilire se esso è in quiete o in moto rettilineo uniforme", vedi brano di Galileo);

5. i contrasti evidenziati in 2. e in 4. sono contraddizioni insanabili tra meccanica ed elettromagnetismo;

6. ci sono difficoltà a concepire l'etere, Einstein vi rinuncia (brano);

7. i postulati di Einstein (libro) e un'analisi dei concetti di spazio e tempo (brano);

8. spazio e tempo per Newton (brano);

9. la relatività della simultaneità (libro);

10. la dilatazione dei tempi (libro);

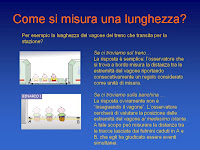

11. la contrazione delle lunghezze (in modo qualitativo sugli appunti, studiare la relazione (8) a pag. 413);

12. Una verifica sperimentale: i muoni della radiazione cosmica (appunti);

13. l’intervallo invariante (pag. pag. 434 formula (4) e appunti);

14. la composizione delle velocità (pag. 438/439 in alto, formule (8) e (9) ed esempi);

15. l’equivalenza di massa ed energia (pag. 440 formula (10)), La massa è energia (pag. 442/443 formule (12) e (13)), esempi di fisica nucleare;

16. la dipendenza della velocità dall’energia cinetica, la velocità limite (pag. 444 formula (15), video PSSC “La velocità limite”, digita su Google Video "La velocità limite" troverai il video diviso in sei parti).

1. le equazioni di Maxwell prevedono che la velocità della luce sia la stessa in tutti i sistemi di riferimento;

2. ciò contrasta con la legge di composizione delle velocità (il libro la chiama impropriamente 'trasformazioni di Galileo', la trovate sul vol. 1 pag. 265);

3. l'affermazione 1. è confermata sperimentalmente dall'esperimento di Michelson e Morley (per l'esperimento vedi appunti);

4. il principio di relatività di Galileo non si applica alle leggi dell'elettromagnetismo (vedi appunti, esempio di una carica in moto con velocità parallela a una corrente; il principio di relatività si enuncia come a pag. 263 vol. 1, oppure come "Non è possibile, dall'interno di un sistema di riferimento inerziale, stabilire se esso è in quiete o in moto rettilineo uniforme", vedi brano di Galileo);

5. i contrasti evidenziati in 2. e in 4. sono contraddizioni insanabili tra meccanica ed elettromagnetismo;

6. ci sono difficoltà a concepire l'etere, Einstein vi rinuncia (brano);

7. i postulati di Einstein (libro) e un'analisi dei concetti di spazio e tempo (brano);

8. spazio e tempo per Newton (brano);

9. la relatività della simultaneità (libro);

10. la dilatazione dei tempi (libro);

11. la contrazione delle lunghezze (in modo qualitativo sugli appunti, studiare la relazione (8) a pag. 413);

12. Una verifica sperimentale: i muoni della radiazione cosmica (appunti);

13. l’intervallo invariante (pag. pag. 434 formula (4) e appunti);

14. la composizione delle velocità (pag. 438/439 in alto, formule (8) e (9) ed esempi);

15. l’equivalenza di massa ed energia (pag. 440 formula (10)), La massa è energia (pag. 442/443 formule (12) e (13)), esempi di fisica nucleare;

16. la dipendenza della velocità dall’energia cinetica, la velocità limite (pag. 444 formula (15), video PSSC “La velocità limite”, digita su Google Video "La velocità limite" troverai il video diviso in sei parti).

Iscriviti a:

Commenti (Atom)